Les lecteurs de French Morning nous soumettent régulièrement leurs problèmes liés à l'expatriation. Deux fois par mois, Vie d'Expat essaie de les aider en ouvrant sa bibliothèque de livres et de revues sur l'épanouissement personnel. Illustration Clémentine Latron.

Cette semaine, découvrons l’histoire de Sarah qui préférerait avoir une belle-fille française.

« Je le savais. Je l’ai toujours su, depuis ses trois ans, depuis qu’il a dit ses premiers mots : un jour, il tomberait amoureux d’une Américaine. Comment pourrait-il en être autrement ? Il est né sur le sol américain. Il est allé à l’école, puis à l’université américaine et toutes les jeunes filles qui le gardaient - c’est-à-dire qui le câlinaient et le couvraient de bisous - étaient des Américaines. Des vraies. Avec des sourires parfaits et un enthousiasme inébranlable tous les jours de l’année et spécialement pendant Halloween. Mais aussi des voix insupportables.

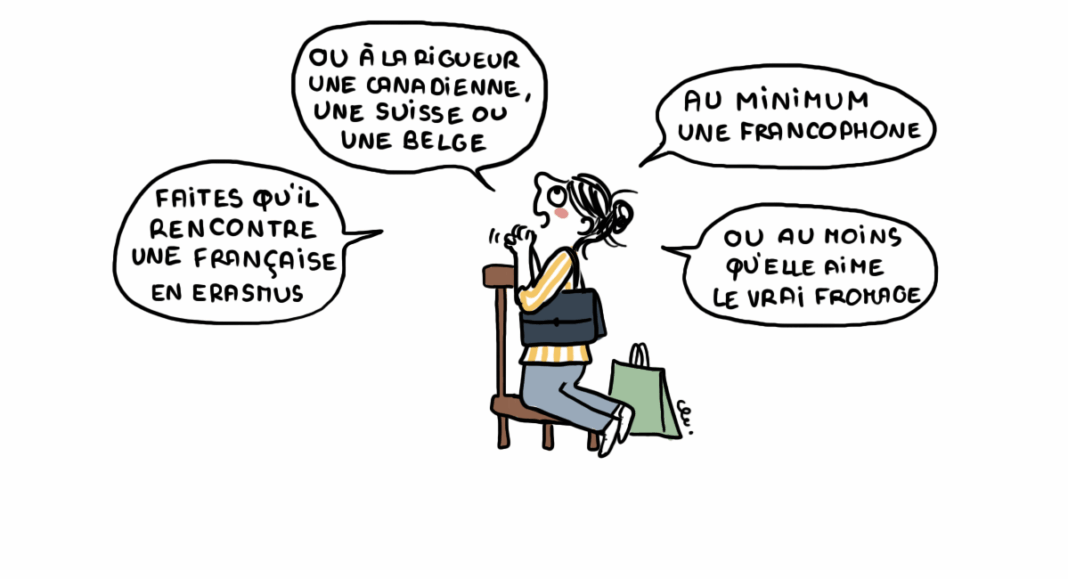

Je me rappelle avoir jugé, quand j’étais plus jeune, les gens qui disaient des phrases comme « Je préfère qu’il épouse quelqu’un de chez nous ». Je trouvais ça épouvantable, arriéré, communautariste. Et maintenant ? Me voilà à espérer très fort qu’il rencontre...

![[Webinaire] Retour en France après une expatriation aux US : Anticiper la fiscalité](https://www.frenchmorning.com/wp-content/uploads/2026/02/webinaire-majuscule-law-mars-2026-150x150.jpg)