C’est une petite révolution qui devrait changer la vie des voyageurs à destination de l'aéroport LAX ou souhaitant rejoindre depuis l'aéroport l'un des quartiers de Los Angeles. Depuis début juin, la ville relie enfin son aéroport au métro.

Le projet, qui remonte aux années 1980, maintes fois repoussé, et voté en 2014 dans le cadre du programme Twenty-Eight by ’28 – soit 28 projets de transport à réaliser avant les des Jeux olympiques et paralympiques de 2028 – aura nécessité sept ans de travaux et plus de 900 millions de dollars.

Construite sous une large canopée d’acier inondée de lumière, la station de métro LAX/Metro Transit Center s’organise autour d’une large plateforme flambant neuve, à la signalétique simple et claire. Sous le plafond, une sculpture suspendue dans les airs dévoile le travail de l’artiste Glenn Kaino. Intitulée « The Distance of the Sun », l’œuvre dévoile une succession de vaisseaux et d’allégories au voyage.

La structure imaginée par l'artiste Glenn Kaino à la station LAX Metro Transit Center. © Metro.net

Située à l’extérieur de l’aéroport, la station est connectée à une zone de bus, un parking et des garages à vélo. Vu le nombre d’agents de voyag...

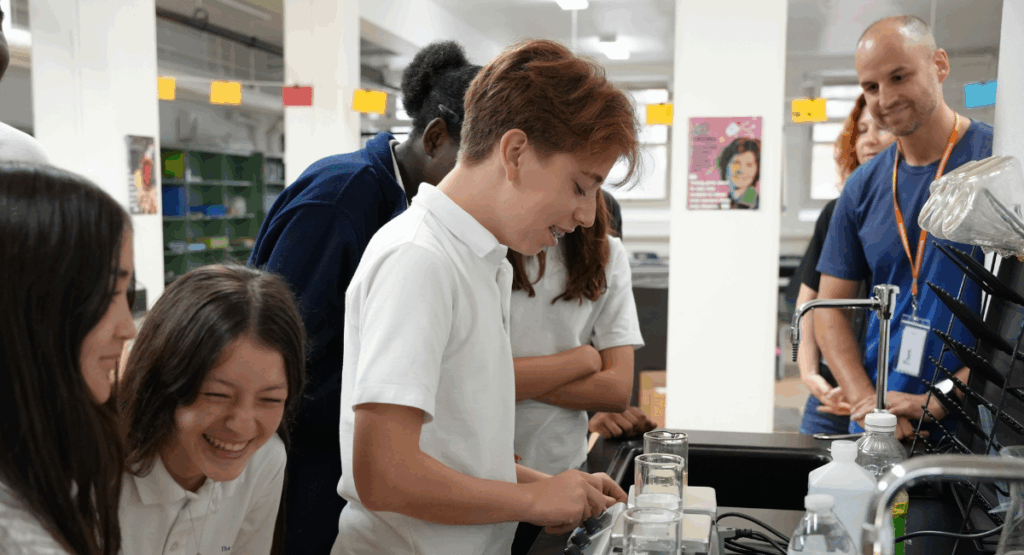

Nouveau lycée à la French American Academy : l’accès aux meilleures universités du monde avec le Baccalauréat International (IB)

[Article partenaire] Si vous êtes une famille française installée aux États-Unis, choisir un lycée bilingue proposant le Baccalauréat International s’impose presque comme une évidence : ce diplôme garde ouvertes les portes des universités, aussi bien en France qu’aux États-Unis et à travers le monde. Reconnu pour sa rigueur, sa flexibilité et son ouverture sur l’avenir, il offre à vos enfants un parcours académique réellement international.

Le Baccalauréat International (IB) : ce qu’il est et pourquoi il compte aujourd’hui

Depuis plus de 50 ans, le Baccalauréat International (IB) ouvre aux élèves les portes d’un apprentissage qui dépasse les frontières. Présent dans plus de 5 900 établissements à travers 160 pays, il cultive la curiosité, l’esprit critique et le sens des valeurs. Autant de qualités qui façonnent des citoyens du monde et que les universités recherchent activement.

Le lycée de la French American Academy est candidat au programme Middle Years Programme (MYP), la filière de l’IB destinée aux élèves de 11 à 16 ans (grade 6 à 10). Cette étape met l’accent sur l’apprentissage interdisciplinaire, l’ouverture internationale et l’acquisition de solides méthodes de travail, préparant ainsi les élèves aux deux dernières années du lycée.

Dans la continuité, la FAA prévoit d’élargir son offre aux classes de Première et Terminale et déposera une demande d’autorisation pour proposer le Diploma Programme (DP) de l’IB, reconnu dans le monde entier comme l’un des diplômes les plus exigeants et les plus respectés pour accéder à l’enseignement supérieur.

La promesse des « deux avenirs » : parcours universitaires français et américains

Une reconnaissance mondiale

Le Baccalauréat International est reconnu par les universités aux États-Unis, en France et dans le monde entier. Les établissements sélectifs américains et français (Sciences Po, HEC, École Polytechnique, etc.) reconnaissent l’IB, ce qui permet aux élèves de conserver l’accès aux filières d’excellence françaises tout en étudiant aux États-Unis.

Un accès élargi aux universités de premier plan

Des études récentes menées aux États-Unis montrent que les diplômés de l’IB ont non seulement plus de chances de poursuivre des études supérieures, mais qu’ils intègrent aussi des universités sélectives à des taux nettement plus élevés. Selon les données de l’IB, 62 % des élèves ayant obtenu le diplôme complet se sont inscrits dans des établissements « plus sélectifs », contre seulement 34 % des élèves non-IB. Ces résultats démontrent que les élèves de l’IB sont mieux préparés et mieux positionnés pour accéder aux universités les plus compétitives aux États-Unis, en France et dans le reste du monde.(IBO Research Brief, U.S. DP Postsecondary Outcomes)

Le pouvoir du bilinguisme allié à la force de l’IB : un double horizon universitaire

Beaucoup de familles ressentent la pression de choisir soit le Baccalauréat français pour garder une ouverture vers la France, soit le système américain pour viser les universités aux États-Unis. Le Baccalauréat International bilingue maintient les deux voies ouvertes, sans renoncer à l’une ou à l’autre.

La FAA offrira la possibilité de deux diplômes :

- Le diplôme de High School Américain, selon les standards du NJ

- Le diplôme IB avec trois options possibles : standard, bilingue ou encore bilingue avancé. Trois options pour répondre aux besoins de tous les élèves.

Apprendre en français et en anglais

À la FAA, les élèves développent une véritable maîtrise académique des deux langues, qui enrichit leur capacité à écrire, analyser et communiquer dans toutes les disciplines. Deux parcours sont proposés : l’un pour les francophones, l’autre pour les débutants. Quelle que soit leur histoire — qu’ils soient nés aux États-Unis ou arrivés plus tard — chaque élève trouve un cadre qui lui permet de progresser à son rythme, de s’épanouir en français et de s’ouvrir pleinement au monde.

Empathie culturelle

Apprendre dans deux langues élargit les perspectives et aide les élèves à voir le monde à travers plusieurs prismes. Cela reflète la mission de l’IB : former des citoyens ouverts d’esprit et engagés à l’échelle mondiale.

À la FAA, l’IB se vit à travers des projets, des contextes et un suivi personnalisé

À la French American Academy, l’enseignement ne se résume pas à un cadre théorique : il se traduit chaque jour dans les classes par une pédagogie dynamique, connectée au monde réel et attentive aux besoins de chaque élève.

Des projets motivants qui relient les disciplines

Les élèves ne se limitent pas à étudier les mathématiques, les sciences ou la littérature séparément. Ils mènent des projets qui tissent les matières entre elles, reflétant la résolution de problèmes du monde réel.

Des contextes globaux qui ancrent les apprentissages dans des enjeux actuels

Les cours s’appuient sur des thèmes internationaux et concrets comme le développement durable, la culture ou la technologie, aidant les élèves à comprendre comment les défis actuels dans une perspective mondiale.

Un accompagnement personnalisé dans des classes à taille humaine

Grâce à des effectifs réduits, une attention individualisée et des retours fréquents, chaque élève peut développer confiance et autonomie.

Dates clés & Journées Portes Ouvertes

Les inscriptions sont ouvertes pour les classes de 3ème (Grade 9) et 2nde (Grade 10). Pour les familles francophones installées aux États-Unis, c’est l’opportunité d’offrir à leurs enfants le meilleur des deux mondes : la continuité de la langue et de la culture françaises, associée au cursus de l’IB, reconnu par les meilleures universités en France, aux États-Unis et dans le monde.

Calendrier des inscriptions

- Année scolaire 2025–2026 : Le lycée a ouvert cet automne avec une classe de 3ème (Grade 9). Les familles peuvent encore rejoindre ce niveau.

- Année scolaire 2026–2027 : Les inscriptions sont ouvertes pour la 3ème (Grade 9) et la 2nde (Grade 10), permettant aux élèves d’intégrer le lycée à l’un ou l’autre niveau.

- Le lycée continue de se développer chaque année : ouverture de la 1ère (Grade 11) en 2027, puis de la Terminale (Grade 12) en 2028. La première promotion sera diplômée en 2029.

Dates clés

- Portes Ouvertes : Samedi 11 octobre 2025 à 14h00 – Inscrivez-vous dès maintenant !

- Portes Ouvertes : Samedi 1er novembre 2025 à 14h00 – Inscrivez-vous dès maintenant !

- Freshman for a Day : Jeudi 11 décembre 2025 – Inscrivez-vous dès maintenant

Si vous ne pouvez pas assister aux Portes Ouvertes, des visites du campus sont possibles sur rendez-vous Pour toute question ou information complémentaire, contactez l’équipe des admissions de la French American Academy.

—

Note : les “articles partenaires” ne sont pas des articles de la rédaction de French Morning. Ils sont fournis par ou écrits sur commande d’un annonceur qui en détermine le contenu.